В далекие-далекие времена мудрец сказал: «Бесконечно долго можно смотреть на две вещи: на горящий огонь и текущую воду». Если взять во внимание, что водоснабжение в жилище человека появилось не так давно, то огонь сопровождал его со времен пещерных убежищ. Со временем люди придумали для огня множество приспособлений. В этом длинном ряду, пожалуй, самым изящным и роскошным был и остается – камин.

Именно помня об этом, в начале своей профессиональной журналистской деятельности, под рубрикой «Двое у камина», я вел беседы со своими визави на самые животрепещущие темы нашего Бытия. В начале в «Халкъан Аз» (предшественница нынешней РОПГ «Нийсо»), а затем в другом издании — «Своя газета». Издавали мы ее с ныне покойным Вахарсултаном–хаджи Исмаиловым и журналистом Камилем Хункеровым.

Надо отметить, что интервью эти воспринимались с большим интересом и живо обсуждались. Значит, их читали, если были критика и отзывы.

Мысль возобновить свою рубрику меня никогда не покидала. Жаль! Катастрофически не хватает времени. С кем говорить, конечно, есть.

Теперь, в порядке информации, о самих каминах. Впервые они, говорят, как и многое другое, появились в Риме. Как сейчас принято считать, что все производится в Китае и, естественно, привозится оттуда.

В Россию камин, как и многое другое, привез Петр 1. И не каждый имел право иметь его у себя в доме. Такое разрешение давалось самим Императором боярам и дворянам, т.е. знатным и состоятельным в обществе людям полагалась такая роскошь.

Как ни парадоксально, но дальнейшему развитию каминов помешала ВОР – Великая Октябрьская революция (?!) 1917 года. Камины, в отличие от печей, большевиками были признаны предметом буржуазной роскоши и подлежали сохранению лишь в качестве элемента памятников архитектуры.

Сейчас, правда, все это уже в прошлом. Считаю вполне необходимым вернуть на страницы нашей газеты свое детище — рубрику «Двое у камина».

И, что самое удивительное, говорить мы будем обо всем, кроме политики. И еще. Вопросы преднамеренно остаются одни и те же, чтобы читатель имел возможность разузнать мнение самых разных людей на поднимаемые проблемы о жизни и ее сути.

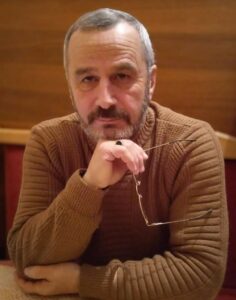

Сегодня моим собеседником станет журналист, поэт, общественный деятель Иса Билалович Айтукаев, уроженец селения Хамавюрт, долгие годы проживающий в Красноярском крае.

Иса Билалович Айтукаев. Красноярск, 1961 г.р. Родился в Дагестане. Чеченец. В 1984 году, после окончания Ачинского сельскохозяйственного техникума, поступил на отделение «Журналистика» филологического факультета КГУ. Публиковался в журналах и альманахах на Кавказе, Дальнем Востоке и в Сибири. Издано несколько книг, в том числе и в соавторстве.

— Английская пословица гласит, что глупцы строят дома, а мудрецы их покупают. Что бы Вы (или ты, как удобно. Впрочем, у нас, у чеченцев, нет обращения на «Вы») сказали по этому поводу?

Принято считать, что каждый уважающий себя человек должен построить дом, посадить дерево, соорудить колодец, воспитать сына…

— Интересная пословица. В английском варианте там сказано, что мудрец живёт в нем. Но это сути и смысла не меняет. Какая абсурдная бы она не была в этом контексте, парадокс в том, что она живёт до сих пор, ушла в народ. Смысл, конечно, понятен: умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт. Мудрец здесь — богач. Похвальба богачам. Много исключений, условностей. Я бы даже сравнил с пословицей: «Бьёт – значит любит». Глупая, опасная, но она прижилась…

А что глупый построит? Получается — кот в мешке! Тут в защиту мудреца то, что он не тратит своё время: на проект, на поиск материалов, специалистов, подсобных рабочих. Однозначно – уйма времени! Но, когда строишь сам для себя, ты никогда потом не будешь беспокоиться, как укреплена крыша, утеплены стены, надёжны ли полы. Много плюсовых нюансов!

Исходя из таких соображений, я, около тридцати лет назад, сам построил себе дом. Как сибиряки говорят: большой, надёжный, красивый кавказский дом.

Посадить дерево… Одно из примечательных мест, когда въезжаешь в моё родное село Хамавюрт (Хасавюртовский район РД) это красивейшая аллея, как арка, из величавых пирамидальных и распашных тополей. Сколько из них мною, будучи школьником, посажено — и не вспомню.

Однозначно, с десяток есть. А сколько по всей стране, от Кавказа до Дальнего Востока, где я служил в армии срочную службу — и не счесть! У меня даже первый художественный рассказ называется «Тополёк» — о саженце, который я посадил в городе Ачинске.

А уж сколько плодовых деревьев у меня в саду в Красноярске! Никто не верит, что у нас здесь можно выращивать такие яблоки и груши, как у меня. Но когда каждый раз приезжаю в родное село, я с гордостью любуюсь нашей аллеей.

— Домашний очаг должен быть не местопребыванием, а местом, куда мы всегда возвращаемся. И где находим то, что ищем, странствуя по миру (тепло, уют, понимание, поддержку, сочувствие, сострадание).

— Где бы мы ни жили, сколько бы ни отсутствовали – всегда приезжая в отчий дом, давно уже имея свой собственный, свою семью, осознаём, что приехали домой. Рядом или вдали от родины, имея свой очаг, где у тебя всё сделано от души и для души, где, приезжая издали, с работы, из гостей, ты садишься у камина и чувствуешь — наконец, ты в покое.

Но это не святое, а просто родное. Святое – это отчий дом, где ты делал первые шаги, произнёс первое слово. А оно у всех детей – Мама! Очаг, где она, самый родной человек, печёт хлеб, готовит еду…

Мама, каждый раз, когда уезжал из родительского дома, подносила кусочек хлеба, чтобы я откусил, и молила Всевышнего за моё благополучное возвращение, следила за тем, чтобы я доел этот ломтик, и не оказался «отрезанным ломтем», незыблемо помнил, почитал и тянулся к родному крову.

— Итак, говорят, что жизнь наша – это театр. В классическом понимании он-то начинается с вешалки. А с чего начинался твой жизненный театр, т. е жизненный путь?

(Здесь ответ–размышление. Коротко о себе: родителях, семье, друзьях).

— Он, скорее всего, начался, когда после Ачинского сельхозтехникума, наперекор требованию отца идти работать, я решил учиться дальше и уехал в Красноярск поступать в университет, чтобы стать профессиональным журналистом. Денег у меня не было. Отец отказался их дать. И мне пришлось безбилетным «зайцем» на поезде и чуть ли не полгорода пешком, добираться до университета. Бывает, сравнивают с Ломоносовым, но Михаил Васильевич шёл до Санкт-Петербурга с огромным обозом отцовской артели беломорской рыбы и был не бедным студентом. А я два с лишним месяца голодал, пока не устроился ночным сторожем. Бывало, и целый день ни крошки во рту. Благо, однокурсники в общежитии получали от родителей продукты и старались, как бы я не отказывался, подкормить меня.

Только через много лет отец, который оказался в Сибири после неоднократной высылки, за непримиримый характер в отношениях с властью и личностями, сказал мне, что я единственный из одиннадцати детей, который ослушался его и добился своей цели.

Как-то на вечеринке у одноклассника Вахи Татаева мы, несколько пацанов, написали на листочках, кто кем мечтает стать, и закупорили в бутылке. Я написал, что хочу быть писателем. С огромной благодарностью вспоминаю и преклоняюсь перед моей учительницей Элитой Альтемировной, к которой я бегал чуть ли не каждый вечер со своими рассказами. Конечно, сейчас я понимаю, что это были никчёмные вещи, но она не оттолкнула, хвалила и утверждала, что когда-нибудь будет гордиться, что я учился в её классе.

Сейчас, когда мне задают вопрос, почему я стал писателем, отшучиваюсь: «Чтобы не ударить лицом в грязь перед одноклассниками, пришлось заняться писательством». Невзирая на то, что, имея диплом техникума и юрфака, отработал всю жизнь в охране МВД и Росгвардии, последние пять лет — начальник отдела по городу Красноярску, считаю себя больше историком, чем кто-либо. Приходилось параллельно основной работе заниматься преподавательской деятельностью и участвовать во многих значимых научных конференциях и «круглых столах» по истории, что в итоге вылилось в защиту диссертации — кандидата исторических наук.

Конечно, в моём гардеробе, откуда начинается мой «театр», ещё много вешалок. Но ограничимся этими. У каждого своя роль в этом театре. Сыграл ли я свою главную роль в нём? Не могу сказать. Но статистом был однозначно!

— У кого есть друзья, говорят, нет друга… (Твоя точка зрения. Мысли вслух. Рассуждения. Примеры).

— Не соглашусь с таким изречением. Полагаю, что это могла сказать очень скупая личность. Имеется ввиду, душой и мыслями.

У меня много друзей, действительно близких по настоящему, которые в трудную минуту готовы подставить крепкое плечо. Больше десяти ребят наберутся, несомненно.

Нужно уходить из этой жизни так, чтобы каждый пришедший на прощание думал, что он был тебе самым близким другом. Это есть высочайшее достижение, к которому нужно стремиться.

Как-то поэт Михаил Светлов, написав стихотворение, позвонил среди ночи своему другу, желая прочитать тому. Разбуженный друг спросил его, знает ли он, который час, на что Светлов ответил: «Дружба – понятие круглосуточное!».

— Друг (антоним: враг, недруг, противник), если вдруг оказался у власти, бытует мнение, что он уже потерян (примеры).

— В принципе, обычное явление в нашей жизни. В этом мы убеждались много раз. Суть человека практически не меняется, а всего лишь в определённый момент проявляется. Просто до этого на эти проявления никто особо не обращал внимания, хотя и замечали. Самое печальное, что всё это воспринимают как должное, никто ему не сделает замечание.

Был у меня приятель, который, став полковником, как-то прошёл мимо, даже не кивнув. Я окликнул его: «Что, сильно тяжёлые погоны? Давят на язык и руки?».

После этого он издали начинал улыбаться мне и тянуть руку. Так что в некоторой степени, возможно, мы сами и виноваты, что теряем таких друзей.

Для меня не существуют кресловые авторитеты. Всегда ценил за человеческие качества. Возможно, потому, как писала обо мне поэтесса и главный редактор журнала «День и ночь» Марина Саввиных в одной своей публикации, что в моём доме побывали все значимые люди города Красноярска.

— Боже упаси меня от друзей, а от врагов я и сам спасусь. (Не возникала такая внештатная ситуация в твоей жизни? Примеры).

— Были, есть и будут такие друзья. Когда строил дом, десятки друзей старались чем-то помочь. Тяжёлые были годы. Невозможно было элементарных гвоздей купить, не говоря о других материалах. Случайно узнал, что один приятель по университету, с которым как бы дружили более десяти лет, и часто бывал у меня в гостях, занимается лесоматериалами. Попросил его помочь с рейкой. Не отказал, обещал через пару недель достать, но потом звонит расстроенным голосом, что в ближайшее время ничем помочь не может, а вот через месяц-другой постарается решить этот вопрос. Мне ждать было некогда, надвигались холода и я завершил строительство.

Спустя год, когда он заехал ко мне с ночёвкой, я невзначай услышал его разговор по телефону, что он у меня в гостях в новом доме, который я построил только благодаря его помощи. Закипев от возмущения, я забыл о кавказском гостеприимстве и выставил его за дверь к бабушке товарища с рогами и хвостом.

— Как ни печально, но когда уже за плечами определенная жизнь и годы, число друзей не увеличивается. И все потери, к сожалению, безвозвратны (О друзьях, которых не стало, но с кем тебе было комфортно)…

— Да, жизнь прекрасна и жестока. Приобретая, мы и теряем. Только за прошлый год я был на 15-ти похоронах родных и близких мне людей. И каждый из них — невосполнимая утрата. Потому считаю и придерживаюсь того, что всё следует делать, обо всем хорошем говорить, как будто каждое мгновение может оказаться для нас последним. Не скупиться на добрых делах и словах друг другу.

— А теперь о врагах. Ведь по их наличию (зачастую, по их величию) судят о нас в обществе и в кругу наших друзей. Самый опасный враг, говорят, — отсутствие врага. Согласен ли ты с этим? Да и есть ли они (враги) у тебя?

— Враги! Откуда они у меня?! Враг – это тот, которого надо уничтожить. У меня нет таковых. Недоброжелатели — они есть у всех. В некоторой степени мне жалко их за скудный образ мышления.

Самый опасный враг – отсутствие врага. Тоже абсурдное утверждение. Понятно смысловое значение, что если нет явных врагов, то угроза скрывается среди друзей. Отсутствие врагов ведёт к потере осторожности, бдительности.

Я бы охотно согласился с тем, что самый опасный мой враг — это я сам: мои страсти, недостатки, иллюзия знания…

Помнишь поговорку о терпении? Что такое сдержанность, терпеливость и когда они необходимы? «Терпение необходимо, когда заканчивается само терпение», – гласит чеченская поговорка. Смелый города берёт, а терпеливый — страны!

— Подводя черту, что бы ты сказал нынешнему поколению, не в порядке назидания, а с высоты прожитых лет?

— Извечный вопрос: нынешнее поколение, отцы и дети… Если мне память не изменяет, американский учёный Сэмюэль Ной Крамер писал о расшифрованной шумерской табличке, где отец жалуется на сына, который учится плохо, ведёт себя безобразно в школе и сокрушался о том, кого растят и на кого оставят этот мир после себя. Это было написано около 5000 лет назад. Что-то поменялось с тех пор? Шумера нет, а вопрос остался…

Что же пожелать? Хочется всего самого наилучшего и, как сказал в 1864 году писатель Шеллер-Михайлов в своём романе: « …не думать ни о чём и только учиться, учиться и учиться».

— Если можно, пару слов о нашей газете (содержание, верстка, дизайн, рубрики, пожелания)…

— Любая газета хороша, если её ждут и читают. Когда необходима так же как вода, еда. А наша газета желанна и читабельна. Не скучна, как оперативная сводка. Остаётся приятное послевкусие, даёт пищу для размышления. Не оставляет равнодушным, заставляет думать, переживать. Очень сожалею, что она мне труднодоступна из-за географической удалённости.

Дерзайте, творите, радуйте!

С искренним уважением

Умар Якиев, журналист